東京—この巨大な都市は、日々進化し続ける複雑な迷宮です。

田舎者の私(内藤)は少し前までは新宿駅、現在は渋谷駅などはまともに歩けません。

先日ついに都心の高速道路でも迷ってしまいました。

日本橋で仕事がありましたので車で練馬から日本橋へのドライブは、思いがけず冒険へと変わりました。

カーナビに従いながらも、予定されていた「江戸橋」出口に到着することはありませんでした。

「あれ?」

またナビ通りにUターンして次に試した「呉服橋」出口も同様に消失していました。

社に戻り何が起きているのか調べたところ、首都高の地下化が計画されているとのこと。

しかも恥ずかしながら2021年には既に閉鎖されている模様、、、

首都高速の地下化プロジェクトの詳細

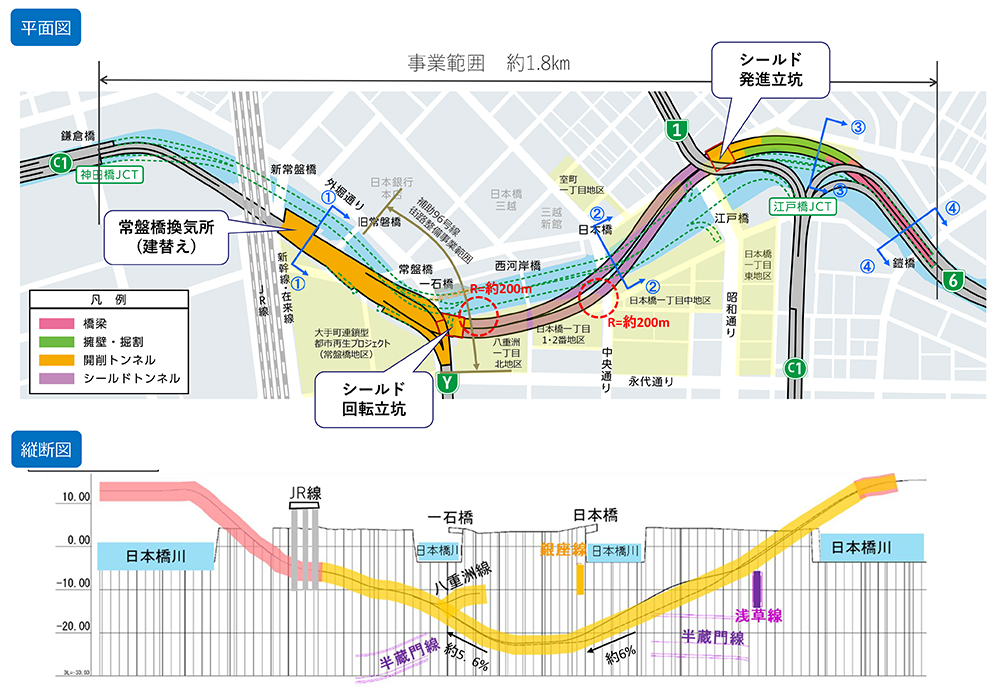

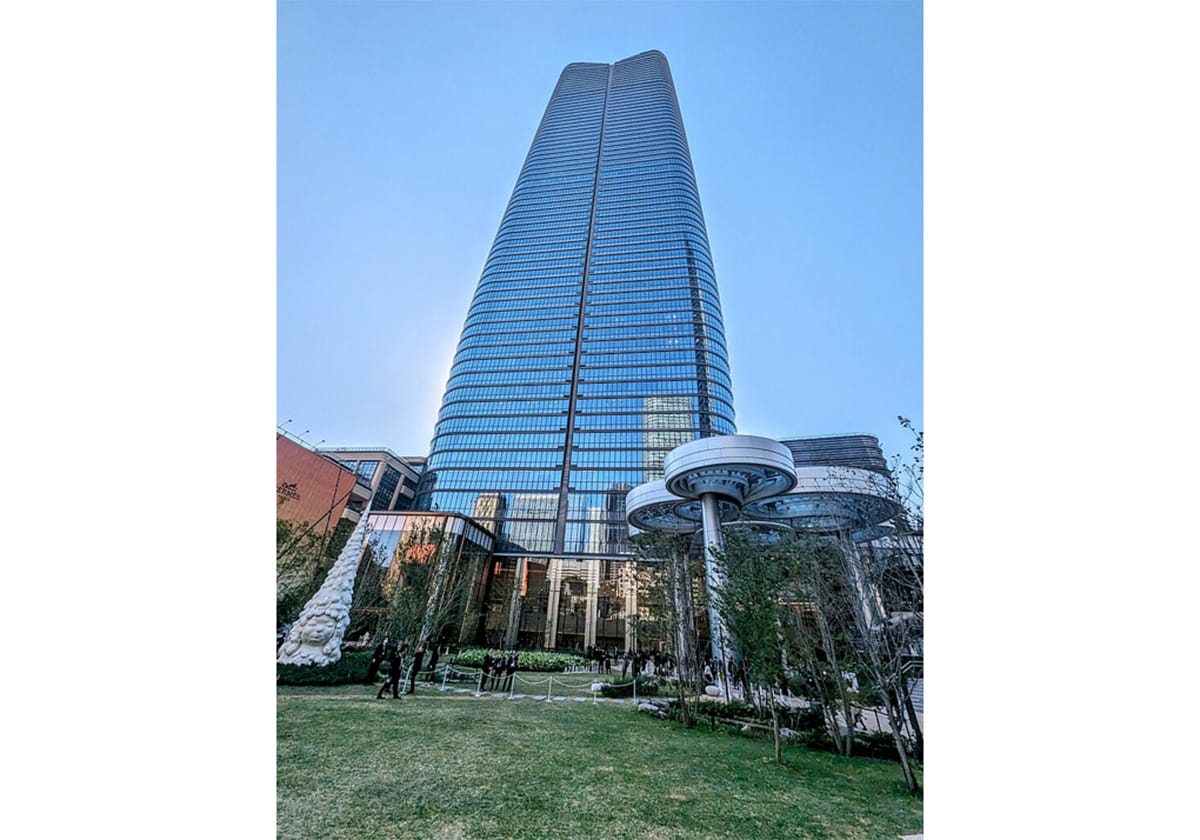

首都高速道路の日本橋区間地下化プロジェクトは、都心部の交通機能を維持しつつ、地域の景観と環境を改善するための大規模な再開発です。このプロジェクトは、日本橋川上空の首都高速道路を地下に移設し、上部の空間を公共空間や緑地として再生することを目指しています。

プロジェクトの背景には、首都高速道路の老朽化が進む中で、都市の美観を向上させるとともに、安全性を高めるための更新が必要だったことがあります。特に日本橋エリアでは、2040年度の完成を目指して、新たなまちづくりとの連携により、地下化が進められています。

また、日本橋エリアの交通流れも大きく改善される見込みで、地下化された区間では車の走行性が向上し、地域全体の交通の効率が良くなることが期待されています。このプロジェクトにより、日本橋エリアの歴史的な景観が復活し、より魅力的な都市空間が形成されることになります。

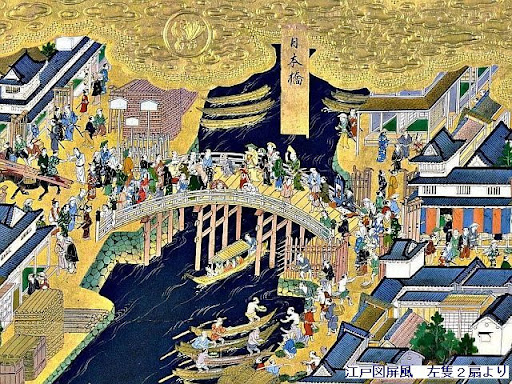

江戸時代の景観の再生

地下への移行は、ただの都市計画以上の意味を持つと思います。

これにより、江戸時代の風情を思い起こさせる景観が再び日の目を見ることになるのです。

地元目線での新しい東京

私は、外国人観光客向けではない、私たち自身が愛することができる東京を望んでいます。地下化された道路がもたらす新しい景観は、私たちにとっても誇りに感じれるようなもので合って欲しいと思います。